El presidente Donald Trump ha autorizado discretamente al Pentágono a llevar a cabo operaciones militares contra lo que su gobierno denomina redes “narcoterroristas” en América Latina. En papel, es una política antidrogas; en la práctica, funciona como luz verde para una acción militar indefinida en el extranjero, sin pasar por la aprobación del Congreso, burlando el derecho internacional y estirando la definición de “seguridad nacional” hasta convertirla en un comodín para justificar el uso de la fuerza.

La directiva permite a Estados Unidos atacar a grupos que él mismo designe como “criminales y terroristas”. Una vez hecha esa designación unilateral, el ejército puede operar sin el consentimiento del país objetivo, violando de forma abierta el derecho internacional. En una región con un largo historial de golpes de Estado apoyados por EE.UU., guerras encubiertas y campañas de desestabilización, el riesgo de abuso no es hipotético; es inevitable.

Aunque la orden se aplica a toda América Latina, Venezuela encabeza la lista. El gobierno de Trump ha acusado al presidente Nicolás Maduro de colaborar con carteles transnacionales y ha duplicado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares (el doble de la recompensa por Osama bin Laden). Es una táctica de lawfare diseñada para criminalizar a un jefe de Estado e invitar a mercenarios y agentes encubiertos a participar en un cambio de régimen. Las acusaciones que alimentan esta escalada han ido mutando: primero presentando a Maduro como socio de las FARC de Colombia, luego líder del “Cartel de los Soles,” después, padrino del Tren de Aragua y ahora aliado del Cartel de Sinaloa de México, algo que incluso la propia presidenta de México afirma no tiene pruebas, dejando en evidencia el carácter político e infundado de la acusación.

La premisa central de la acusación es que Maduro estaría implicado en una red de narcotráfico de cocaína compuesta por militares y figuras políticas venezolanas, denominada el “Cartel de los Soles.” El gobierno venezolano niega la existencia del cartel, calificándolo de invención para justificar sanciones y esfuerzos de cambio de régimen. Varias investigaciones independientes han demostrado que no existe evidencia sólida y que esta narrativa prospera en una cámara de eco mediático y agencias de inteligencia. Reportes de medios como Insight Crime citan fuentes anónimas estadounidenses; esas notas son luego citadas por legisladores y think tanks, repitiendo el ciclo hasta que la especulación se convierte en “verdad oficial.”

Fulton Armstrong, profesor en la American University y exoficial de inteligencia estadounidense por muchos años, ha afirmado que no conoce a nadie en la comunidad de inteligencia, fuera de quienes actualmente están en el gobierno, que crea en la existencia del Cartel de los Soles.

Los datos de monitoreo de drogas también contradicen esta narrativa. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reporta que solo alrededor del 7 % de la cocaína con destino a EE.UU. transita por el Caribe Oriental vía Venezuela, mientras aproximadamente el 90 % toma rutas por el Caribe Occidental y el Pacífico Oriental. El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la UNODC confirma igualmente que el tráfico sigue concentrado en los principales corredores andinos tradicionales, no en Venezuela. Sin embargo, Venezuela sigue siendo objetivo prioritario, no por su peso real en el comercio de drogas, sino porque neutralizar a su gobierno se ha convertido en un pilar de la política exterior estadounidense, vista en Washington como un paso para reconfigurar su sistema político del país y abrir su economía al control extranjero.

La etiqueta de “narcoterrorismo” aplicada a Venezuela también intenta vincularla con la crisis de fentanilo en EE.UU., a pesar de no existir evidencia de que el país desempeñe algún papel en el tráfico de esa droga. Incluso los propios informes antidrogas estadounidenses no lo mencionan como fuente ni como punto de tránsito.

Este vínculo existe únicamente en la retórica política, como forma de insertar a Venezuela en una crisis de salud pública interna y reciclar la misma lógica que en 2015 sirvió para calificarla de “amenaza a la seguridad nacional”. Esa orden ejecutiva firmada por Obama, creó el andamiaje legal y político para una campaña de medidas coercitivas unilaterales indefinidas. El marco actual del “narcoterrorismo,” busca lo mismo, servir como base para que Washington pueda sostener y escalar medidas militares a lo largo del tiempo, sin importar el pretexto inmediato. Este encuadre transforma un conflicto político en un imperativo declarado de seguridad, ampliando el abanico de herramientas militares permitidas: desde inteligencia y vigilancia hasta ataques directos.

El patrón es conocido. En Panamá (1989), Colombia (años 2000) y Honduras (años 2010), las campañas antidrogas militarizadas de EE.UU. fracasaron en desmantelar cadenas de suministro o reducir el tráfico. Lo que sí lograron fue desviar rutas, militarizar a actores criminales y desestabilizar gobiernos, cobrando vidas, destruyendo comunidades y dejando sociedades más frágiles que antes.

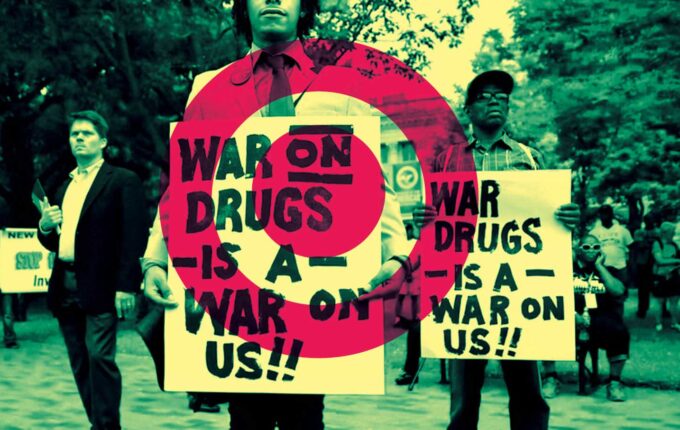

El espejo en casa: militarización y comunidades racializadas

La misma lógica militarizada que guía la política de EE.UU., hacia Venezuela se está aplicando dentro de su territorio. En agosto de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva colocando al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. bajo control federal y desplegó a la Guardia Nacional, citando una “emergencia” de seguridad pública, a pesar de que los datos oficiales muestran que la violencia está en mínimos de varios años. Incluso las estadísticas policiales contradicen la narrativa de la Casa Blanca, pero la administración las desestimó, retratando a la ciudad como invadida por “pandillas itinerantes,” “jóvenes salvajes” y “maníacos drogados.”

D.C. es solo un ejemplo. La misma lógica ha enviado a miles de soldados a la frontera EE.UU.-México, ha convertido bases militares en centros de detención desde Texas hasta Nueva Jersey, y ha estacionado militares dentro de instalaciones de ICE en más de 20 estados. En Los Ángeles, unidades de marines y de la Guardia Nacional patrullaron barrios inmigrantes como demostración de fuerza, hasta que la resistencia comunitaria y la amenaza de huelga lograron detenerlos.

Ya sea un muro en el desierto o barricadas frente a la Casa Blanca, el mensaje es el mismo: las amenazas reales o inventadas, se enfrentan con tropas, no con diálogo. El guión no cambia: en Venezuela, la “amenaza” se presenta como narcoterrorismo; en EE.UU., como “oleada migratoria” o una emergencia de seguridad pública construida sobre estereotipos racializados de comunidades negras y latinas. En ambos casos, la lógica es idéntica: tratar problemas políticos y crisis sociales como amenazas militares, marginar la diplomacia y las soluciones comunitarias, concentrar más poder en el Ejecutivo y normalizar la fuerza armada como herramienta rutinaria de gobierno.

La verdadera amenaza

La autorización de Trump sobre “narcoterrorismo” no es solo una política antidrogas; es un proyecto para ampliar el rol del ejército en la gobernanza y normalizarlo como instrumento de control político, dentro y fuera del país.

En América Latina, esto significa más intervenciones contra gobiernos que Washington busca derrocar. En EE.UU., implica incrustar aún más al ejército en la vida civil, especialmente en barrios negros y latinos.

Las comunidades de Caracas y Los Ángeles, de los llanos venezolanos y de la frontera EE.UU.-México, pueden parecer mundos aparte, pero enfrentan la misma maquinaria de guerra. Hasta que no rechacemos la militarización en todas sus formas, los objetivos podrán cambiar, pero el rostro de quienes están en la línea de fuego será siempre el mismo.